INFOLETTRE - Septembre 2025 |

|

|---|

|

Tranche de bleuet - La photo d'Anthony Pelletier, étudiant au doctorat en biologie, est en finale du concours La preuve par l'image de l'ACFAS -

|

|

|

|

|

Du laboratoire à la bioéconomie :

deux acteurs de la chimie verte

Balla Sylla est arrivé à l’UQAC en 2011 comme stagiaire postdoctoral au laboratoire LASEVE. Originaire du Sénégal, il a fait ses études en France et obtenu un doctorat de l’Université de Rennes 1, portant sur la synthèse et la caractérisation d’oligosaccharides immunostimulants pour des applications anticancéreuses.

Chimiste polyvalent, il a participé au fil des ans à de nombreux projets du LASEVE, tout en veillant au bon fonctionnement de la recherche et des enjeux de santé et de sécurité au laboratoire. Passionné par la transmission des connaissances, il enseigne plusieurs cours au département des sciences fondamentales, couvrant la chimie organique, la chimie des produits naturels et la chimie analytique. Reconnu pour son engagement auprès des étudiants, il combine expertise scientifique, mentorat et soutien aux étudiants, qu’il accompagne tant sur le plan académique que personnel.

En plus de ses projets de recherche actuels, portant sur la modulation structurale ainsi que la synthèse totale de produits naturels bioactifs, il souhaite au cours des prochaines années, explorer davantage le potentiel de valorisation de produits naturels issus de sources diversifiées, telles que les algues du Saint-Laurent, afin de développer des molécules d’intérêt biomédical dans une perspective de chimie verte et d’innovation durable.

|

|

|---|

|

|

C’est le même enthousiasme qui anime Nassim Djabou, pour mieux développer le potentiel de la chimie à l’UQAC.

Détenteur de deux doctorats, l’un en chimie organique appliquée et l’autre en chimie de l’environnement, Nassim Djabou a d’abord exercé comme professeur titulaire à l’Institut des Sciences et Techniques appliquées de l’Université de Tlemcen (Algérie) pendant plus de quinze ans. Chercheur puis directeur de laboratoire, il a contribué au développement de la chimie organique appliquée et de la valorisation des substances naturelles, tout en participant à la mise en place de nouvelles filières agricoles et forestières dans le cadre de projets internationaux avec la FAO, le PNUD et l’Union européenne.

Depuis 2024, il a rejoint l’UQAC, où il est responsable du développement appliqué au Centre de transformation et de valorisation des bioproduits (CTVB). Son action vise à accroître la visibilité et l’impact des travaux du laboratoire LASEVE, en y intégrant un volet stratégique de développement axé sur l’innovation et le transfert technologique. Sa démarche repose sur une vision à moyen et long terme, car il reconnaît que l’essor de la bioéconomie régionale passe par une compréhension fine des enjeux locaux et par la mise en place de partenariats solides avec les acteurs industriels et institutionnels.

Avec l’équipe du LASEVE, il mobilise aujourd’hui ses compétences pour structurer et financer des projets de recherche appliquée, tels que la normalisation de l’usage des plastiques en milieu agricole, la valorisation de molécules bioactives issues de sous-produits forestiers et il pilote plusieurs projets de R&D, dont la valorisation d’actifs antibactériens issus de plantes boréales.

Bienvenue à ces nouveaux membres associés qui ouvriront certainement la porte à de nouvelles collaborations au CREB.

|

|

|

|

|

Le CREB dans les médias... dernière heure

|

|

|

|

|

Publications scientifiques |

|

|---|

|

|

Un aperçu des nouvelles publications en 2025

Barreto, S., R. Binette, A. Murza, J. Legault, A. Pichette, P. L. Boudreault, S. Couve-Bonnaire and T. Castanheiro (2025). Cu-catalyzed photoredox chlorotrifluoromethylation of polysubstituted alkenes and pharmacological evaluation." Organic and Biomolecular

Chemistry 23(14): 3416-3422.

Boulianne, J. S., E. H. Kivilä, B. E. Beisner and M. Rautio (2025). Winter plankton dynamics in a boreal lake: Community structure, vertical distribution and reproduction under ice

Journal of Plankton Research 47(5).

Danneyrolles, V., Y. Boucher, H. T. de Félice, M. Barrette, I. Auger and J. Noël (2025). Using forestry archives to assess long-term changes in forest landscape age structure and tree composition (1950–2020) in eastern Canada.

Forest Ecology and Management 595.

Garfa, A., R. Silvestro, S. Y. Kurokawa, S. Rossi, A. Deslauriers and S. Lavoie (2025). Sugar Maple and Red Maple Face-Off: Which Produces More and Sweeter Sap?

Applied Sciences (Switzerland) 15(3).

Gauthier, C., P. Reis-Santos, B. M. Gillanders, J. A. D. Fisher, D. Robert and P. Sirois (2025). Growth plasticity linked to partial migration in Atlantic halibut.

ICES Journal of Marine Science 82(8).

Mura, C., G. Charrier, V. Buttó, S. Delagrange, Y. Surget-Groba, P. Raymond, S. Rossi and A. Deslauriers (2025). Local conditions have greater influence than provenance on sugar maple (Acer saccharum Marsh.) frost hardiness at its northern range limit.

Tree Physiology 45(1).

Paré, M. C., N. Mortazavi, J. D. Brassard, T. Chouffot, J. Douillard and G. C. Cutler (2025). Hive Insulation Increases Foraging Activities of Bumble Bees (Bombus impatiens) in a Wild Blueberry Field in Quebec, Canada.

Agronomy 15(3).

|

|

|

|

|

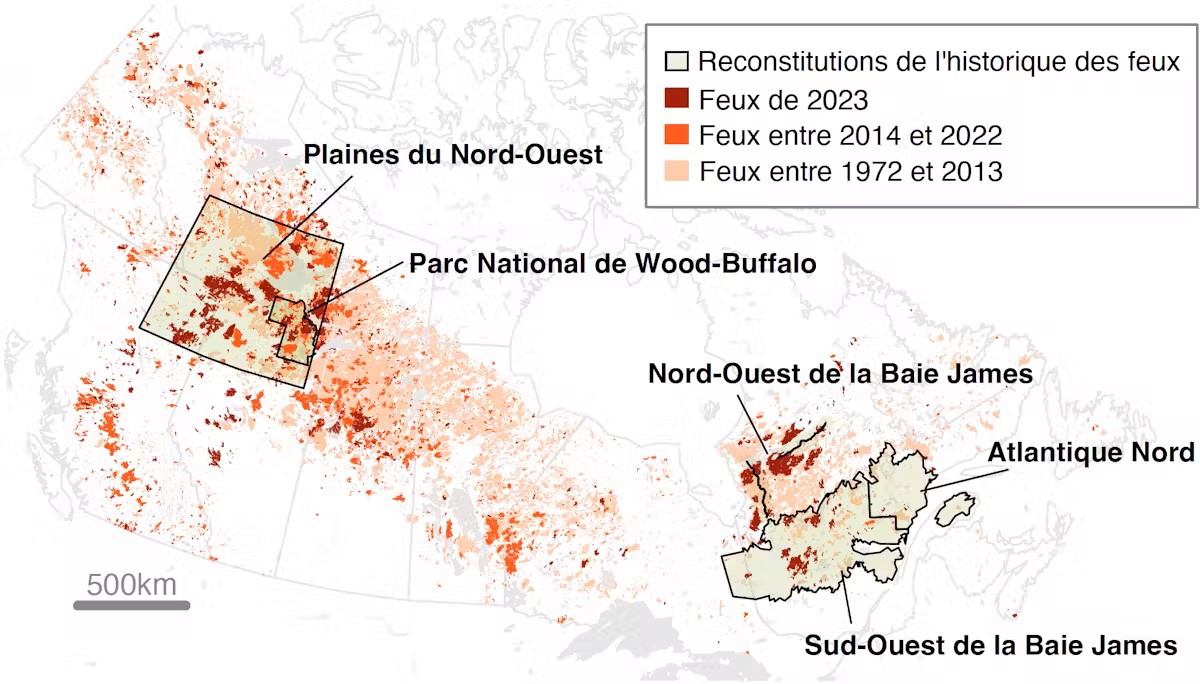

Les incendies de forêt récents sont-ils pires que ceux des deux derniers siècles ?

Extrait d'un article publié dans

La Conversation par Victor Danneyrolles et al.

Bien que la saison des feux de forêt de 2023 au Canada ait été exceptionnelle, les saisons 2024 et 2025 ont également été très actives dans l’Ouest canadien, avec plus de 13 millions d’hectares brûlés.

|

|

|

|

|

Cette augmentation soulève une question cruciale : les superficies brûlées sont-elles en train de dépasser les seuils de variabilité historique observés au cours des derniers siècles ? Une étude récemment publiée dans le

Journal Canadien de Recherche Forestière répond à cette question.

Les chercheurs se sont basés sur les reconstructions des superficies brûlées au cours des deux siècles derniers en tenant compte de l’échantillonnage systématique de l’âge des arbres ainsi que sur l’analyse des cicatrices de feu avec une résolution temporelle de 10 ans.

|

|

|---|

|

|

|

Des épisodes de feux au 19ᵉ et début du 20ᵉ siècle comparables à aujourd’hui ?

Dans quatre des cinq zones étudiées au Canada, la superficie brûlée en 2023 dépasse tout ce qui avait été observé depuis 1970, date depuis laquelle les feux de forêt sont systématiquement répertoriés et cartographiés à l’échelle nationale. En revanche, lorsque l’on compare les taux de brûlage moyens entre 2014–2023, ceux-ci demeurent généralement à l’intérieur des limites naturelles observées depuis les années 1800. Il aurait donc existé au cours des derniers siècles des périodes durant lesquelles les feux de forêt étaient autant actifs qu’aujourd’hui. C’est notamment le cas de la fin du 19e et du début du 20e siècle.

Bien que les températures annuelles aient généralement été plus froides qu’aujourd’hui durant ces périodes de forte activité des feux, des précipitations plus faibles combinées à des épisodes ponctuels de chaleur durant la saison des feux pourraient avoir entraîné des conditions de sécheresse propices aux incendies. De plus, les populations humaines auraient aussi pu influencer l’évolution des feux de forêt, que ce soit par des allumages volontaires, ou par des départs accidentels liés à la colonisation européenne (par ex., construction des chemins de fer, brûlis pour défrichement agricole).

Ainsi, selon les chercheurs, la période de creux historique de l’activité des feux entre 1950 et 2000 permet d’interpréter les récentes hausses des superficies brûlées – bien qu’indéniablement liées aux changements climatiques actuels – non pas comme une rupture inédite, mais plutôt comme un retour à des niveaux d’activité déjà observés par le passé.

Dans l’avenir, si les changements climatiques entraînent une augmentation des feux, l’augmentation des superficies brûlées et l’activité des feux dépendra d’un élément clé : la quantité de combustible disponible pour les alimenter.

Lire la suite de cet article dans La Conversation.

|

|

|

|

|

Nos plus récentes nouvelles |

|

|---|

|

|

Journée de transfert réussie pour les scientifiques du GREFS.

Pascal Sirois et ses collaborateurs du Groupe de recherche sur l'écosystème du fjord du Saguenay (Université Laval et l'INREST), ont présenté les résultats de leurs travaux de 3 ans de recherches sur la biodiversité et l'écosystème du fjord du Saguenay.

Les travaux avaient pour but de décrire et mieux comprendre la nature en profondeur, et ainsi améliorer la protection et la cohabitation entre les organismes vivants, les pêcheurs et les plaisanciers.

Les conclusions mettent en lumière une biodiversité plus complète et plus interactive que l’on croyait.

21 août 2025

|

|

|---|

|

|

|

|

Coniguard, une application web pour lutter contre la tordeuse

La compréhension fine de l’ouverture et de la croissance des bourgeons de conifères a mené à une application concrète pour la foresterie.

Des chercheuses de l’UQAC (Annie Deslauriers, professeure et Valérie Néron, professionnelle de recherche) et la compagnie Pulsar Informatique ont mis au point une application Web qui permet aux organismes de lutte contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette d’améliorer l’efficacité de l’épandage tout en optimisant les ressources et la logistique.

L’application est actuellement testée et par les praticiens de la SOPFIM pour une durée de trois ans et pourra être déployée par la suite à plus large échelle.

Juillet 2025

|

|

|---|

|

|

|

|

Lancement du certificat en agriculture nordique

Huit étudiantes et étudiants ont débuté en août le nouveau programme de certificat en agriculture nordique

Guidés par Maxime Paré, professeur en agriculture nordique, et accompagnés d'intervenants du milieu, les membres du groupe ont visité plusieurs sites et se sont familiarisés avec différentes problématiques et enjeux régionaux, entre autres, La Ferme Olofée, Patate

Lac Saint-Jean, la ferme laitière Boily, la Bleuetière d’enseignement et de recherche de l’UQAC et Les Délices du lac.

Un programme chargé et fort enrichissant!

15 août 2025

|

|

|---|

|

|

|

|

|---|

|

|

Photoreportage sur le terrain

La recherche étudiante en images |

|

|---|

|

|

|